春のこの時期、街中では”新入生”とおぼしき人達が多く見かけられ、勝手に嬉しくなってしまいます。

人生100歳時代と言われて久しく、50歳や60歳を超えてからの、新たに「学生」として学びをスタートさせる方も、それほど珍しいことではなくなったようです。リカレント教育とか、最近ではリスキリングという言葉も頻繁に見かけるようになりました。

<リカレント教育に関する厚生労働省の記述>

学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくことがますます重要になっています。このための社会人の学びをリカレント教育と呼んでおり、厚生労働省では、経済産業省・文部科学省等と連携して、学び直しのきっかけともなるキャリア相談や学びにかかる費用の支援などに取り組んでいます。

<リスキリングに関する経済産業省の記述>

経済産業省においては、DXを主導するハイスキル人材のみならず、中間層や低スキル層、若手も含めた幅広い層に対するリスキリングが必要であると考え、…

…だそうですが、ちょっとこれ、Age100ing(幾つになっても進行形)を標榜している自分には、少し「仕事」にシフトし過ぎている気がして、あまり嬉しくない学び直しの定義なんですよね。「生産人口に数えられる人はもっと働いてもらわねば…」とか「新しく要求されるスキルセットを身に着けてもらわねば…」とか、この先の日本を何とかせねばという危機感からの煽りというかご都合というか、それだけで学びを語っちゃうのは、つまらないんですよね。

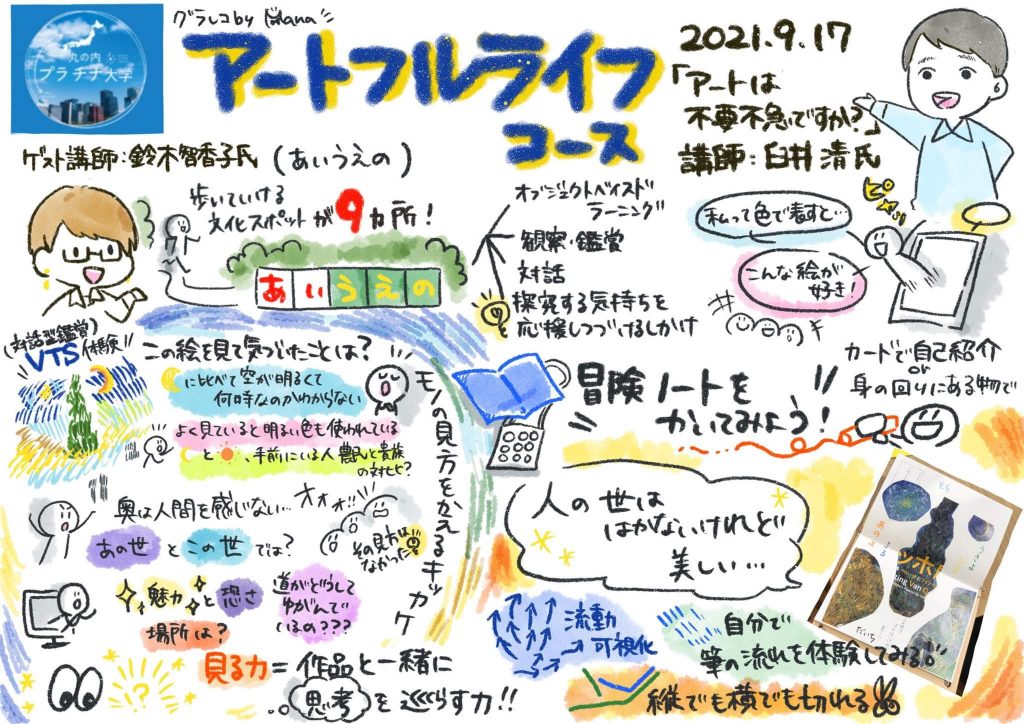

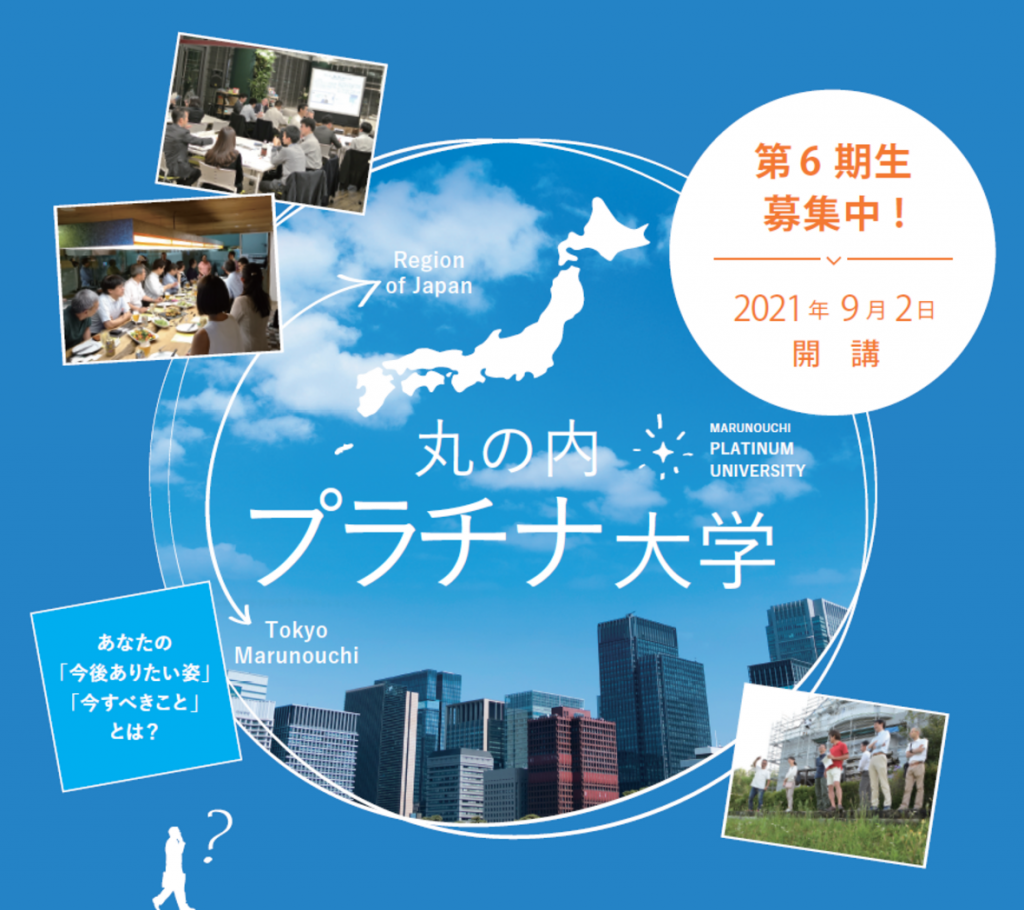

ということで、ここで文句だけ言っていてもしょうがないので、自分で学びの楽しさ、素晴らしさを、リアル体験で語れるように、自分自身もこの春から大学に通うことにしました。まぁ、お手軽に始められることを証明するため?に、まずは「市民大学講座」枠からですが。

初回の授業。集まった15名の学友は、どうやら私の年齢の前後4,5歳という見立て。これから、どんな展開になるのかが楽しみです。

「企画書」で頭を悩ませている方が多いのではないかと思います。

・どうやったら(恐らくは頭の堅い)上司を口説ける「企画書」がかけるのか?

・クライアントに一発でOKと呼ばれる「企画書」はどうやって仕上げるか?

・VCが放っておかないパンチの効いた「企画書」にどう見せる(魅せるか)?

そこで、“良い企画書”を作成するために、皆さん時間と労力と知恵と場合によっては勇気も使う事になるわけですが、労多くして見返り(≒企画が通る)薄いのが現状ではないでしょうか?

私も、自分の「企画書作成能力」の低さを、何度も(アイデアレベルのものまでいれたら、それこそ人生で100本×30年としても3000回ぐらいか?)痛感していますが、今もって「通る企画書」の書き方がよく分かりません。

そんな私が、最近分かったことがあります。それは企画書は出来上がってからではなく、書く前に既に勝負がほとんどついているということです。言い換えると、

企画(書)を検討しているということは、まだやる気が関係者に無いということ

なのです。

つまりこういうことです。

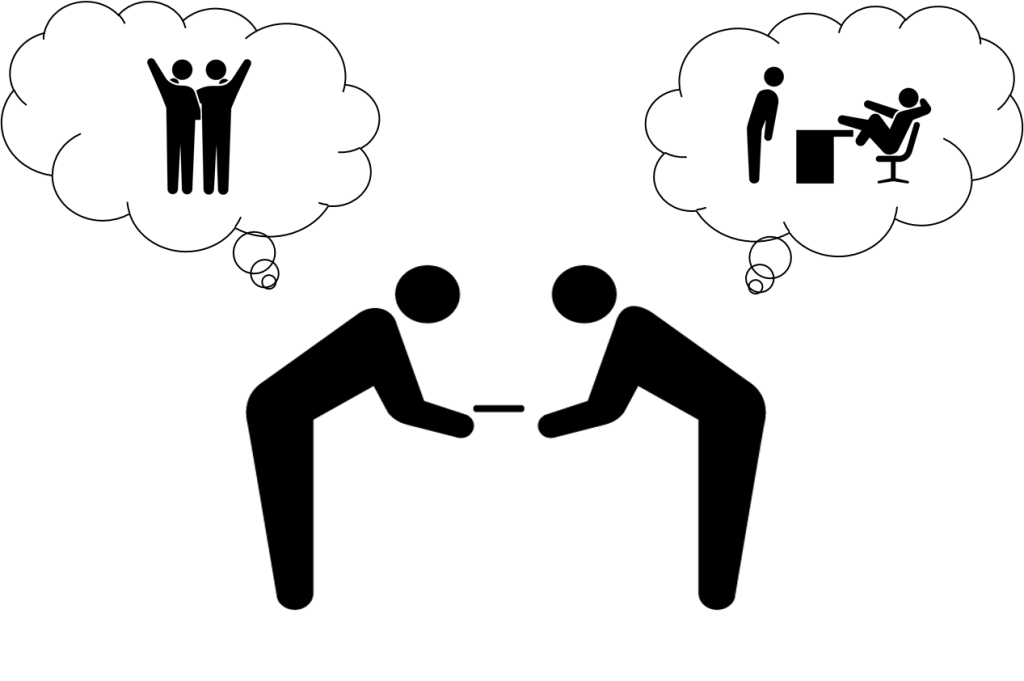

企画(書)を通すという事は、アイデアを誰かが実行に移すという段階に入ることを意味するわけです。誰かが既に始めている事を書いたものは、「企画書」ではなくレポ―トというべきですね。関係者が既にやることを決めていることは、それは「企画書」ではなく「行動計画」とか「スケジュール(目標)」とか言われるわけです。つまり、企画(書)を検討している段階は、まだ関係者は何も決めてないし、様子見なのです。

「だから、良い企画書を書いて関係者を口説くんでしょ!」

はい、それはお説ごもっともなのですが、実際は企画書を見せてる段階で、大抵の相手は自分の態度が決められない、あるいは決めたくない状況にあると理解した方が良いのです。なぜなら、通す条件というのが相手に明確にない時にこそ。「企画書」が要求されるからです。何かやりたい意志(意図)がある人は、企画書によって動かされるわけではなく、自分のアイデアに相手がどう関われるのかだけを見極めているわけだから、丁寧な企画書は必要なし。やる気がない人は、断る(今は判断できない…も同じ)理由を探しているのだから、精緻な企画書ほど「突っ込みどころ」満載で嬉しい。

という事で、つまり

企画書はザクッと書いて、「この先聴きたいですか?」程度にとどめる

のがよろしいのかと。

もし、会社の中で、企画書のフォーマットが精緻に決まっていたり、企画書の決済ルートが複雑だったりしたら…悪いことは言いません。あなたがその企画を本当に実現したいなら、”良い企画書”の作成に時間をかけるのではなく、すぐにこっそり始めましょう。

「企画書」で頭を悩ませている方が多いのではないかと思います。

・どうやったら(恐らくは頭の堅い)上司を口説ける「企画書」がかけるのか?

・クライアントに一発でOKと呼ばれる「企画書」はどうやって仕上げるか?

・VCが放っておかないパンチの効いた「企画書」にどう見せる(魅せるか)?

そこで、“良い企画書”を作成するために、皆さん時間と労力と知恵と場合によっては勇気も使う事になるわけですが、労多くして見返り(≒企画が通る)薄いのが現状ではないでしょうか?

私も、自分の「企画書作成能力」の低さを、何度も(アイデアレベルのものまでいれたら、それこそ人生で100本×30年としても3000回ぐらいか?)痛感していますが、今もって「通る企画書」の書き方がよく分かりません。

そんな私が、最近分かったことがあります。それは企画書は出来上がってからではなく、書く前に既に勝負がほとんどついているということです。言い換えると、

企画(書)を検討しているということは、まだやる気が関係者に無いということ

なのです。

つまりこういうことです。

企画(書)を通すという事は、アイデアを誰かが実行に移すという段階に入ることを意味するわけです。誰かが既に始めている事を書いたものは、「企画書」ではなくレポ―トというべきですね。関係者が既にやることを決めていることは、それは「企画書」ではなく「行動計画」とか「スケジュール(目標)」とか言われるわけです。つまり、企画(書)を検討している段階は、まだ関係者は何も決めてないし、様子見なのです。

「だから、良い企画書を書いて関係者を口説くんでしょ!」

はい、それはお説ごもっともなのですが、実際は企画書を見せてる段階で、大抵の相手は自分の態度が決められない、あるいは決めたくない状況にあると理解した方が良いのです。なぜなら、通す条件というのが相手に明確にない時にこそ。「企画書」が要求されるからです。何かやりたい意志(意図)がある人は、企画書によって動かされるわけではなく、自分のアイデアに相手がどう関われるのかだけを見極めているわけだから、丁寧な企画書は必要なし。やる気がない人は、断る(今は判断できない…も同じ)理由を探しているのだから、精緻な企画書ほど「突っ込みどころ」満載で嬉しい。

という事で、つまり

企画書はザクッと書いて、「この先聴きたいですか?」程度にとどめる

のがよろしいのかと。

もし、会社の中で、企画書のフォーマットが精緻に決まっていたり、企画書の決済ルートが複雑だったりしたら…悪いことは言いません。あなたがその企画を本当に実現したいなら、”良い企画書”の作成に時間をかけるのではなく、すぐにこっそり始めましょう。