最近いただくビジネスパーソンの名刺に「イノベーション〇〇」という部門名をよくみかけるようになりました。以前なら、「新規事業企画」とか「事業戦略推進」といったネーミングだったかもしれません。どうやらイノベーションは、日本企業にとっては、昨今避けて通れない話題のようです。しかしながら、「さぁ、我が社もイノベーションを起そう!」と、部門を立ち上げたからといって、そう簡単に事は進みません。アートの世界に、参考になりそうな事例はないでしょうか。

印象派の起したイノベーションとは?

絵画の世界での「イノベーション」の代表例と言えば印象派。日本での人気も、大変なものです。モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌといった印象派の画家たちの作品が並ぶ展覧会は、毎回長蛇の列です。日本に限らず、例えばパリのオルセー美術館など、印象派の殿堂と呼ばれる美術館は、観光名所としても世界に名を轟かせていて、美術ファンならずとも「行っておかなければならない場所」になっています。では、印象派の起した「イノベーション」とはどんなものだったのかを、みていきましょう。

1874年、パリで開かれた「画家、彫刻家、版画家などによる共同出資会社」の展覧会(のちにいう第1回印象派展)が、印象派の始まりです。この展覧会が、当時の美術界、あるいは広く一般世間に投げかけた衝撃は、例えるなら、スティーブジョブズがiPhoneを世に初めてプレゼンしたぐらい、あるいはそれ以上のものだったかもしれません。展示されていた作品が、当時の「常識」とは、ことごとく異なるものだったからです。

それまでの絵画の主題(題材、モチーフ)は、神話や宗教に関するものがほとんど。鑑賞者に荘厳なテーマを想起させるようなものこそが、描くに相応しいものでした。描き方も、輪郭線がはっきりとしていて、筆の跡が残ることのないよう、綺麗に塗られていることが「常識」とされていました。何より、画家として当時身をなそうとするのであれば、王立アカデミー(国立の美術学校のようなもの)で学び、サロン(官展=国が主宰する展覧会)に入選することが一番の道。その道を歩むには、この「常識」をなぞるのが必須条件だった時代です。

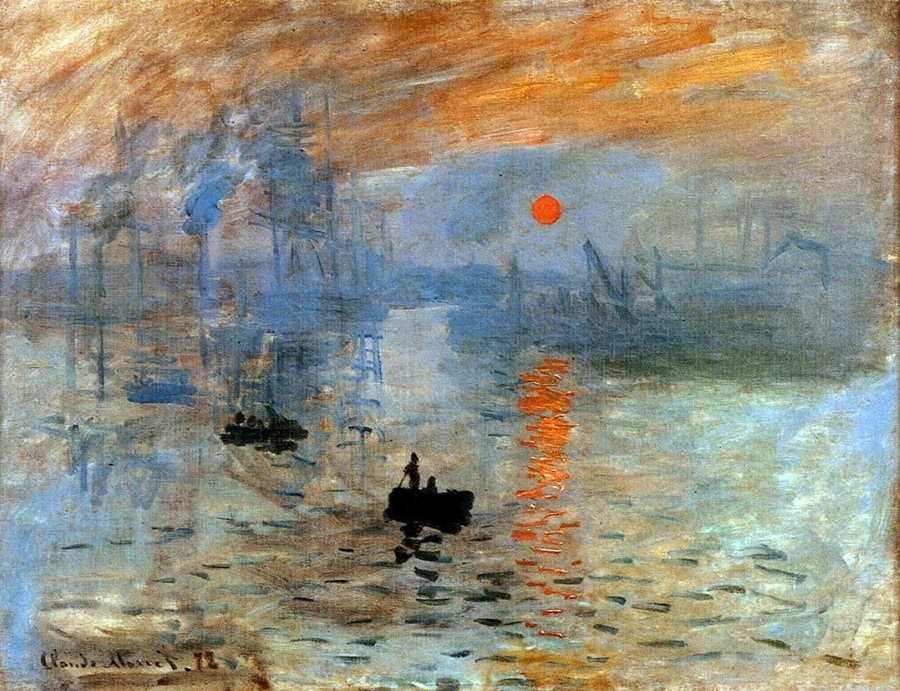

ところが、印象派の画家たちが主題にしたのは日常のありふれた光景。しかも、絵の具を混ぜることなく、原色のままキャンパスに置いていく、筆跡(タッチ)が明らかに残る描き方(筆触分割と美術用語では言います)。何を描いているのか、一目ではわからないような作品だったのです。こうした、当時の常識では考えられない作品を、モネ達は、サロンとは別に独自の展覧会を開いて、世の中に示したのでした。

当時著名な批評家だった、ルイ・ルロワが、この展覧会を訪れ、くだんのモネの《印象、日の出》をさして、「印象しか描いていない。壁紙の方がまだ仕上がりが良いくらいだ。」と揶揄したことがきっかけで、後に印象派と呼ばれるようになったことも、逆に、印象派の画家たちの「イノベーター」ぶりを物語るエピソードです。

こうしてみると、アートの世界も、イノベーションは、一部の天才たちにより引き起こされるように思えますが、もう少し、印象派の背景を観ていくと、違った様子も見えてきます。

続きは「ビジネスに効く?アートな話②」をどうぞ。